|

|

|

|

|

|

aktuelle

Doppelausgabe

16-17/2025 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|  |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Unsere Leser |

|

und deren Meinung zum Sonntagsblatt finden Sie

hier. |

|

|

Suche in Artikeln des Katholischen Sonntagsblattes

|

|

|

|

| Titelthema |

|

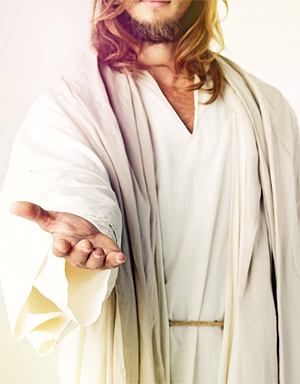

| AUFERSTEHUNG |

Kirche, steh auf – Ostern bewegt |

|

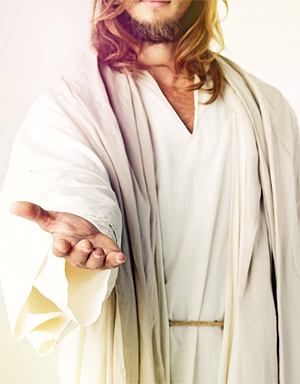

Die Hand auffordernd ausgestreckt – Ostern ist für Christinnen und Christen eine Einladung, der Auferstehung auch im eigenen Leben und Alltag gewahr zu werden. Im Rückbezug auf Jesus Christus und im Vertrauen auf den Heiligen Geist darf so auch die Kirche mutig ihre Gestalt verändern und sich re-formieren.

Foto: Cecilie_Arcurs/iStock |

Müssen Karfreitag, Ostern und Pfingsten zusammengedacht werden? Und wie muss sich die Kirche in einer »Zeit des Geistes« bewähren? Diesen und weiteren Fragen geht unser Autor anlässlich der Ostertage nach. Das Wirken des Heiligen Geistes richtet sich sowohl zurück auf die Vergangenheit und Althergebrachtes als auch nach vorne auf eine Zukunft , die ohne Furcht gestaltet werden will. An Ostern feiern wir die Auferstehung – den Mutmacher schlechthin, der gleichzeitig eine Einladung an die Kirche darstellt, sich selbst zu erneuern. Jesus gibt ihr in seinem Sendungsauft rag Spielraum, an dem mitzuarbeiten, was sie verkündet. Fast im Sinne einer Aufforderung: Kirche, steh auf!

Die Feier des Gottesdienstes hat ihre eigene Zeitrechnung. Die Liturgie kann verschiedene Ereignisse, die weit voneinander entfernt liegen, zusammenziehen. In der Osternacht wird in einer einzigen Feier erzählerisch ein breiter Bogen von der Erschaffung der Welt über den Auszug Israels aus Ägypten bis hin zur Auferstehung Jesu geschlagen. Die Liturgie kann aber auch zusammenhängende Ereignisse auseinanderziehen. Die Auferstehung Jesu und die Geistsendung sind im Neuen Testament zwei Seiten einer Medaille. Die kirchliche Gottesdienstordnung hat mit Ostern und Pfingsten jedoch zwei verschiedene Hochfeste daraus gebildet, die fünfzig Tage auseinanderliegen. Dafür gab es gute Gründe. In der Osterzeit wird das neue, aus dem Tod erstandene Leben von verschiedenen Seiten betrachtet. Damit dehnen sich die verdichteten Erzählungen, die sich im Neuen Testament über die Auferweckung Jesu finden, liturgisch über einen längeren Zeitraum aus. Sie werden auf diese Weise verarbeitbar. Die Osterzeit endet mit dem Pfingstfest, dem nach der Liturgiereform im Gefolge des Zweiten Vatikanischen Konzils keine eigene Oktav mehr folgt (wie es bei Weihnachten und Ostern der Fall ist), sondern Pfingsten mündet direkt in den Jahreskreis. Der Jahreskreis ist deshalb keine »normale« oder gar »leere« Zeit, sondern die Zeit des Geistes, in der die Kirche sich bewähren muss.

Die zeitliche Verdichtung und Entdichtung, wie die Liturgie sie vornimmt, ist in manchen Fällen hilfreich, kann in anderen Fällen jedoch den Blick auf Zusammenhänge verschließen, die bedenkenswert erscheinen. Was wäre, wenn man Karfreitag, Ostern und Pfingsten zusammendächte? Die Vorstellung, dass Jesus erst stirbt, dann aufersteht und schließlich den Geist sendet, übersieht, dass auch der Tod Jesu und die Verkündigung seiner Auferstehung im Neuen Testament als geisthaltige Vorgänge gedeutet werden. Dies zeigt sich etwa im Johannesevangelium, dem jüngsten und spekulativ reichsten der vier Evangelien. Der Tod Jesu wird darin als ein Aushauchen oder ein Weggeben des Geistes verstanden (Joh 19,30). Und als der Auferstandene sich seinen Jüngern zeigt, »hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist!« (Joh 20,22). [...]

|

|

| Lesen Sie mehr in der Printausgabe. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Reiseziel Heimat

|

Den Südwesten 2025 spirituell erleben

|

weitere Infos

|

|

|

Dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes auf der Spur

|

|

HÖREN ÜBER GRENZEN

weitere Infos

|

|

|

|

|

| Unsere neue Dienstleistung für Verlage, die Ihr Abogeschäft in gute Hände geben wollen. |

mehr Informationen

|

|

|

|

|

| Bücher & mehr |

|

|